MON PETIT MUSEE...

|

1 |

2 |

|

3 |

4 |

|

5 |

6 |

|

7 |

8 |

|

9 |

10 |

|

11 |

12 |

|

13 |

14 |

|

15 |

|

16 |

|

|

17 |

|

18 |

|

|

TARASCON Entrée du centre de sélection n°9 |

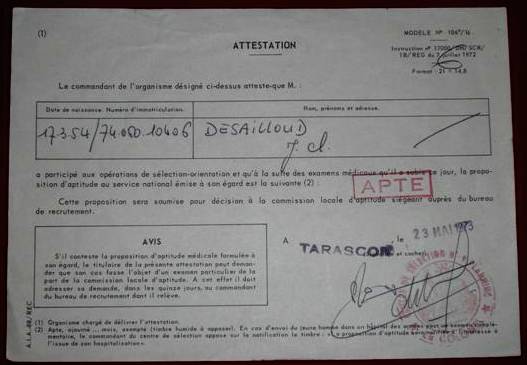

Nostalgie : Voici quelques documents que j'ai gardé depuis mon jour de convocation aux "3 jours", qui à l'époque se déroulaient pour le sud de la France, à Tarascon. Le 23 mai 1973, j'étais donc APTE pour effectuer mon Service National |

|

|

|

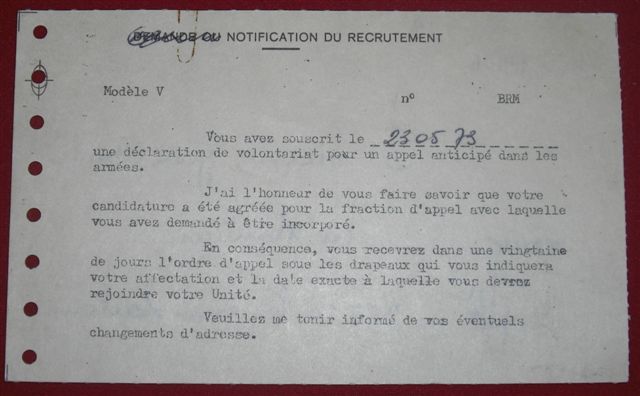

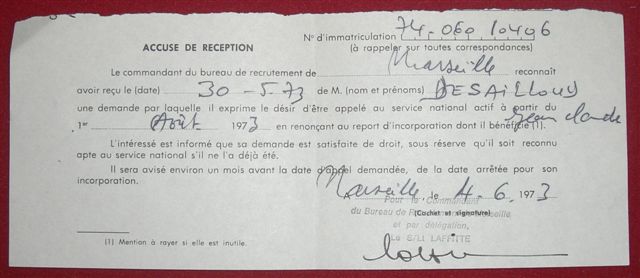

Pour être certain d'être incorporé dans la Marine, lors de mon passage à Tarascon, j'avais fait une demande d'engagement pour devenir Fusilier Marin, mais voilà, pour des raisons de santé, on tire un trait dessus. J'ai donc fait une demande d'appel anticipée. Le 4 juin 1973, je recevais l'acceptation de ma demande... |

|

|

|

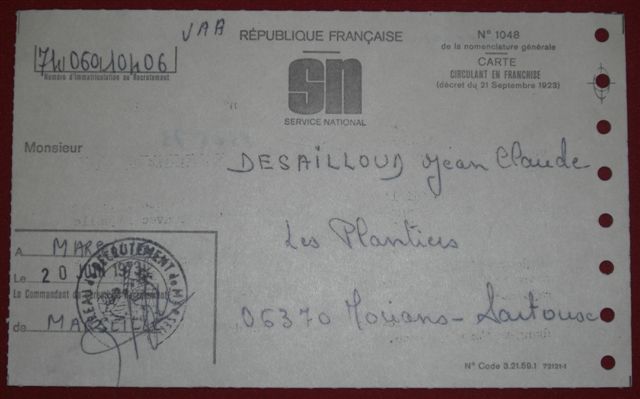

... et Le 23 juin 1973, je recevais la date à laquelle je serai incorporé au CFM d'Hourtin : Ce sera la 1er Août 1973. |

|

|

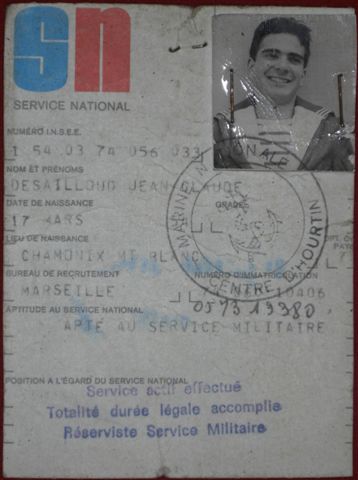

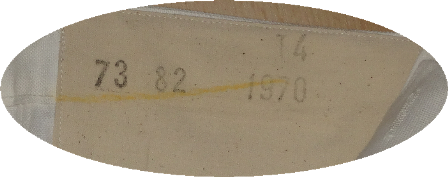

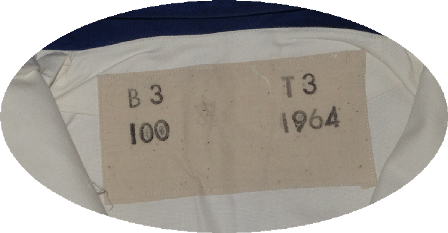

Ma carte du Service National... et ma plaque de matricule 73 13380 Je faisais partie de la 5ème Compagnie 51ème Section |

|

|

|

|

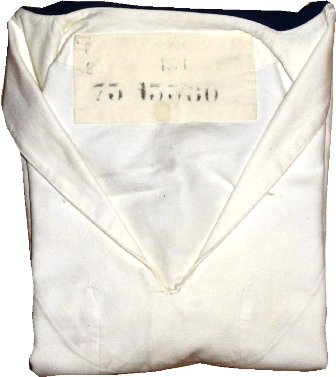

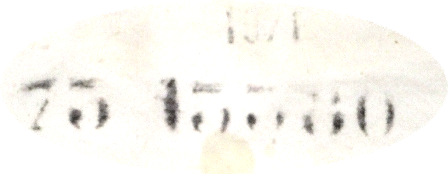

Mon bâchi, oui, oui c'est bien le mien 73 13380, sur l'ancre était cousue une petite pastille dorée (elle était à la jonction de la verge et du diamant, pour les boscos c'est facile...), et il était de coutume d'enlever cette pastille, histoire de "dépuceler" son bâchi... pour que le pompon tienne mieux on retournait l'agrafe de celui-ci sur une rondelle métallique. Inutile de vous préciser que ce bonnet n'était pas réglementaire. |

|

|

|

|

|

|

J'ai gardé mon quart en aluminium, qu'il fallait acheté en arrivant à Hourtin. A l'époque, on prenait le petit déjeuner dans les chambres.

En débarquant du Béarnais, j'ai quand même gardé mon demi en inox et mes couverts.

|

Plateau en service dans notre Marine.

|

L'ancre de marine gravé sur tout le ''trousseau'' marine |

Mon plateau au grand complet, il manque néanmoins la grosse cuillère. |

|

|

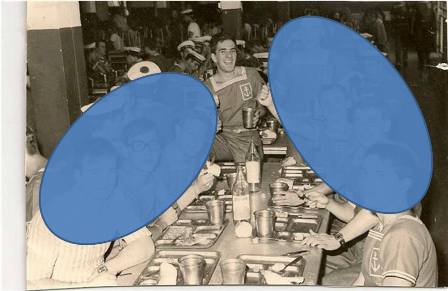

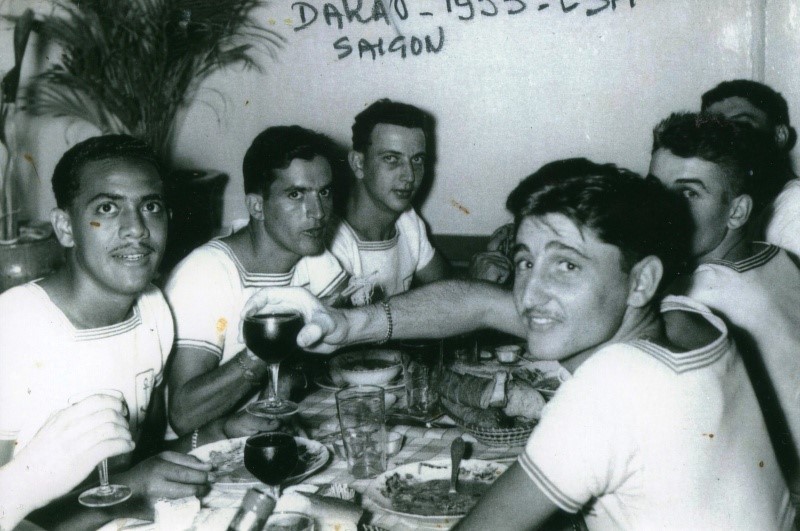

A gauche : à la cafétéria au CFM Hourtin pendant les classes... j'étais jeune !!! A droite, à bord de l'escorteur Rapide Le Béarnais, nous avions ce jour là du vin bouché... certainement un repas amélioré : Ca existe encore en 2016 ? |

|

|

|

Le manuel du marin, c'était la bible du parfait petit marin. Pour ma part, au début il m'a été très utile pour préparer les inspections de sac. L'ordre des effets militaires était précis, et le tout 25cm x 25cm.

A droite, la poignée de mon sac marin qui malheureusement n'a pas survécu à un dégât des eaux. La couleur bleue de l'extrémité de la poignée, était la couleur du poste ou je dormais : poste n°1, juste à l'avant du bâtiment. |

|

|

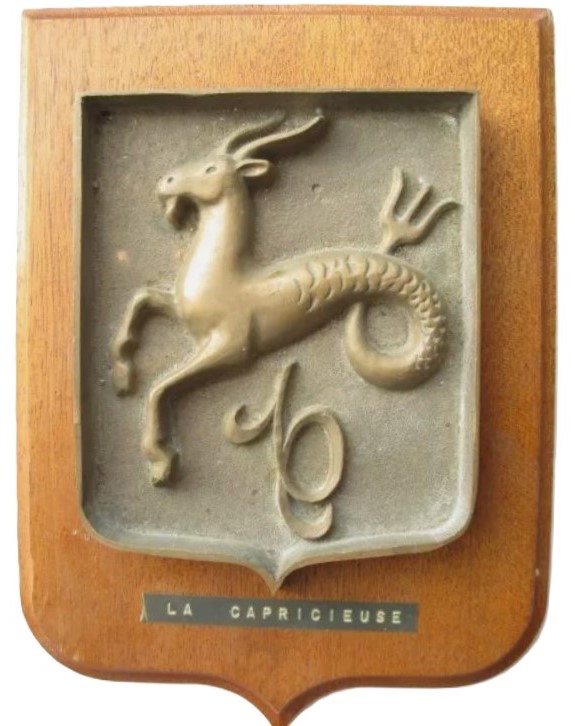

Tape de Bouche de l'Escorteur Rapide LE BEARNAIS F775 |

Coupelle en argent avec l'emblème du BEARNAIS |

Insigne du BEARNAIS (A. AUGIS LYON) |

|

|

|

|

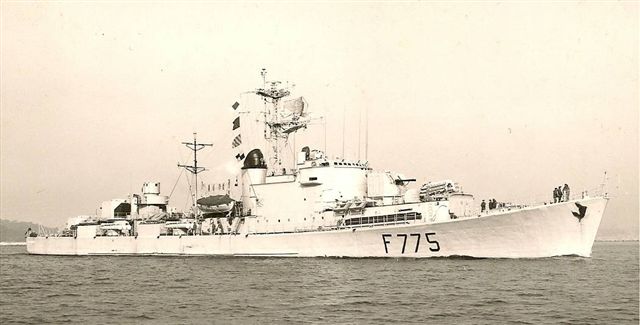

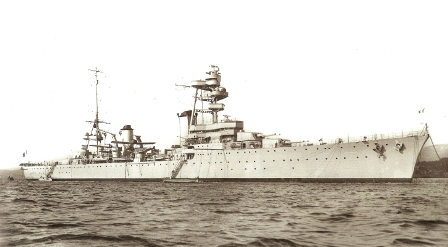

2 photos de l'Escorteur rapide "LE BEARNAIS" F775 (Photos de Marius BAR -Toulon)

Le BEARNAIS est le quatrième bâtiment de la marine française à porter ce nom, on trouve avant :

Un transport construit en 1795,

Un brick de 16 canons, construit à Bayonne en 1808, est armé en janvier 1809.

Un dragueur auxiliaire FNFL, construit aux USA en 1921.

Ce nom évoque la province française du Béarn, patrie du roi Henri IV. C'est tout naturellement que les trois affûts de 57mm, sont baptisés PAU - LESCAR - OLORON.

A noter que la ville de PAU a été choisie pour être ville marraine.

L'insigne du BEARNAIS porte les armes du Béarn et sa fière devise "TOQUOYS SI GAUSES" - "TOUCHES SI TU OSES"

Construit à l'arsenal de Lorient, il a été admis au service actif le 18 octobre 1958. Il est le quinzième d'une série de dix-huit bâtiments.

VOIR MES INSIGNES DE CES DIX-HUIT ESCOTEURS RAPIDES

|

|

Livret d'accueil, reçu lors de mon arrivée à bord du BEARNAIS le 28 août 1973 |

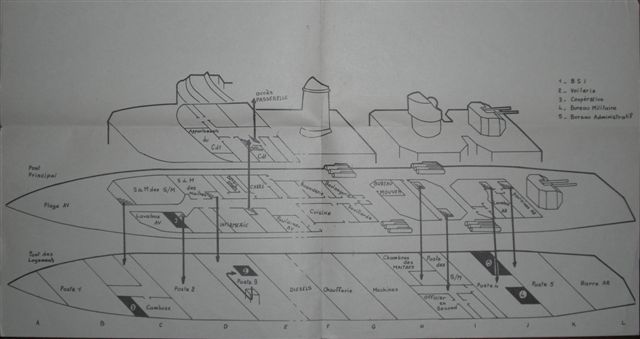

A bord, j'étais bâbordais, du 3ème tiers, de la 6éme division de la demi-bordée C. Mon poste de manœuvre générale > plage AR. Mon poste de combat > PCLR (Poste de Contrôle Lance Roquettes). Mon poste de Ravitaillement à la mer > Roof AR. Mon poste de veille > PC ASM (Anti Sous-Marin) Mon poste de propreté > Poste 3 |

Plan succinct du BEARNAIS

Quelques chiffres :

|

Caractéristiques : Longueur : 100m. Largeur : 10,50m. Déplacement : 1 840 tonnes. Tirant d'eau : 6m. Vitesse : 28 noeuds.

ARMEMENT : Artillerie Anti-Aérienne > 6 pièces de 57mm (3 tourelles doubles). 2 Pièces de 20mm (OERLIKON).

Armes anti-sous-marines > 12 tubes lance-torpille de 550mm. 1 lance-roquette ASM de 375mm. |

Propulsion : 2 chaudières timbrées à 35kg/cm². 2 groupes de turbines de 10 00cv. 2 hélices Energie électrique : 4 diesels alternateurs.

Détection sous-marine > 2 sonars dont 1 DUBA-1 et 1 DUBV-24.

Détection surface/aérienne > 2 radars de veille. 1 radar d'artillerie.

Intervention à terre > 1 section de combat de 27 hommes, armée de mortier ou de fusil mitrailleur. |

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LE BEARNAIS, JE VOUS RECOMMANDE CE SITE :

![]()

|

Partie supérieure avec la dragonne qui est terminée par la poire. |

Détail de la chape, virole et dragon.

|

Le crochet trousse-sabre est sur la petite bélière. |

Détail de la coquille. |

Détail de la lame.

|

Le dragon termine la coquille. |

Détail du dard

|

le mousqueton, relie la bélière au fourreau, il est fixé sur cette photo sur la virole supérieure. |

Détail de la poignée, au sommet, le pommeau et à droite, la garde. on aperçoit le passage de la dragonne. |

Sabre d'Officier Marinier (pour un Officier, la dragonne est dorée) c'est le mien...

![]()

|

|

|

|

Bicorne de la 3ème République d'officier marinier.

Cette coiffure de grande tenue des officiers mariniers du grade de Premier Maître puis de Maître Principal (à partir de 1917) est appelée pour être précis dans la terminologie officielle "chapeau monté" ou plus simplement "chapeau".

|

|

Contre-épaulette (sans frange) et épaulette (avec frange) d'officier marinier de la 3ème République. Ses attributs sont depuis le XIXème siècle, d'abord ceux des Premiers Maîtres puis ceux des Maîtres Principaux après la création de ce grade dans la marine. |

|

|

|

Ceinturon en soie noire d'officier marinier de la 3ème République. Le ceinturon en soie noire est le ceinturon de grande tenue ou de tenue cérémonie des officiers mariniers. Il est utilisée par les officiers en petite tenue. Le terme de ceinture est réservé aux ceintures de grade des officiers généraux. |

|

Détail du boucleteau et du mousqueton. |

Détail de la boucle. |

Détail de la boucle de la bélière. |

![]()

|

Détail de la boucle. |

|

Détail du crochet trousse sabre et du boucleteau |

Ceinturon de cérémonie > appellation exacte "ceinturon de soie bleue et or"

C'est le ceinturon de grande tenue ou de "tenue de cérémonie" des officiers dont les distinctives sont de couleur or.

Les officiers dont les attributs sont de couleur argent (commissaires jusqu'en 1902, officiers d'administration, ingénieurs des travaux) portent un ceinturon de soie bleue et argent.

Ce ceinturon (sous réserve des couleurs propres à certains corps) a pu être utilisé dans les circonstances suivantes :

- Par un officier d'un corps dont l'arme blanche était l'épée, arme qui ne comportait (et ne comporte toujours) qu'un seul anneau d'attache sur la virole et donc une seule bélière.

- Par n'importe quel officier entre le 13 mai 1902 (ou 12 juillet 1902 pour les officiers mariniers) et le 12 mai 1912 à l'époque où toute ses armes blanches n'étaient plus accrochées que par une seule bélière.

![]()

|

Boucle. |

|

Boucleteau. |

|

Boucle de bélière. |

Ceinturon d'Officier de Marine second empire

La présence d'une couronne sur la boucle indique que ce ceinturon date du second empire (1852 - 1870).

|

Crochet trousse sabre. |

![]()

|

|

|

|

Détail de la boucle. |

Ceinturon d'Officier de Marine, début XXème siècle.

Ce ceinturon n'était pas seulement porté par les officiers de marine, mais également par les ingénieurs mécaniciens, officier des équipages, chef de musique des dépôts des équipages de la flotte, en service pendant toute la durée de la 3ème République et officiellement supprimé en 1957 seulement, (mais son port en avait été suspendu dès le début de la guerre) |

Détail des boucleteaux. |

![]()

|

|

|

|

Ceinturon d'Officier Marinier (pas de date)

La présence d'un gousset pourrait faire penser à un ceinturon porte-épée pour officier général ou fonctionnaire du contrôle. Cependant ce modèle de ceinturon ferme au moyen d'une agrafe dorée comprenant deux médailles estampées en relief d'une tête de Méduse. Sur ce ceinturon la fermeture est celle d'un ceinturon ordinaire, il ne peut donc s'agir que d'un remontage...

![]()

|

|

|

|

Détail rivet de la bélière. |

Ceinturon des troupes coloniales 1930.

Ceinturon des troupes coloniales (dans la marine il n'y a jamais eu ce type de fermeture)

![]()

|

|

|

Le support du crochet trousse sabre est en métal. De ce fait, ce ceinturon n'est pas dans son état réglementaire d'origine. . |

Ceinture Officier Marinier 19 siècle ?

![]()

|

|

|

|

|

Ceinture Officier Marinier (non datée)

Dans l'état ou il est présenté, ce ceinturon peut être celui d'un officier ou d'un officier marinier, mais uniquement pour la période 1902-1912 durant laquelle les sabres n'étaient tenus que par une seule bélière.

Ce ceinturon peut également être celui d'un officier assimilé portant l'épée pour toute la période de la 3ème République.

![]()

|

|

|

|

|

Ceinturon Officier Marinier en cuir (non datée)

Certainement de la même période que le ceinturon ci-dessus.

![]()

|

|

Ensemble pour les cérémonies actuelles : Ceinturon blanc - Gants à crispin - Guêtres blanches - Sacoche blanche, sûrement d'un musicien, pour ranger les partitions... |

|

|

|

|

|

|

|

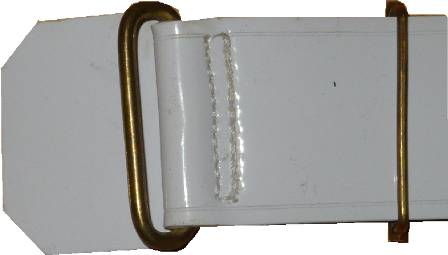

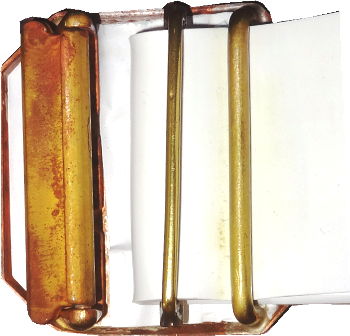

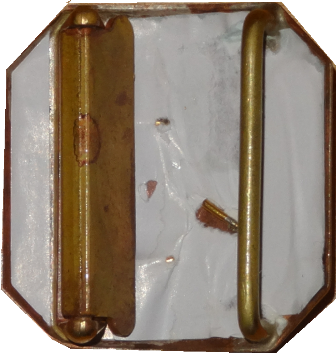

|

Voici 2 modèles de ceinturons blancs pour les cérémonies. En haut modèle standard que j'ai toujours connu. Vraiment pas pratique pour faire le réglage. Sur le premier modèle (à gauche) il fallait régler la longueur de la sangle en la passant dans la boucle fixe. Les ceinturons n'étant pas nominatifs, à chaque cérémonie nous nous amusions. Bon, par temps chaud, cela était relativement simple, mais par temps froid !!!!! Sur le modèle du bas et à droite, une extrémité de la sangle est fixée sur la boucle et une fois ''amarré'' on n'y touche plus. Le réglage de la longueur s'effectue en faisant coulisser l'autre extrémité de la sangle dans le système de blocage par bascule... en somme, comme sur les boucles de ceintures de nos tenues de travail ou de sortie. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

Remerciements au Commissaire de 1ère classe (r) Serge LE COUSTOUR, pour tous les précieux renseignements concernant ces effets militaires.

Serge LE COUSTOUR a également oeuvré pour un site que tous les marins connaissent :

Cliquer

sur le logo pour accéder à ce magnifique site.

Cliquer

sur le logo pour accéder à ce magnifique site.

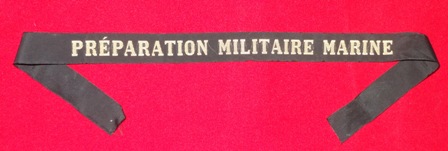

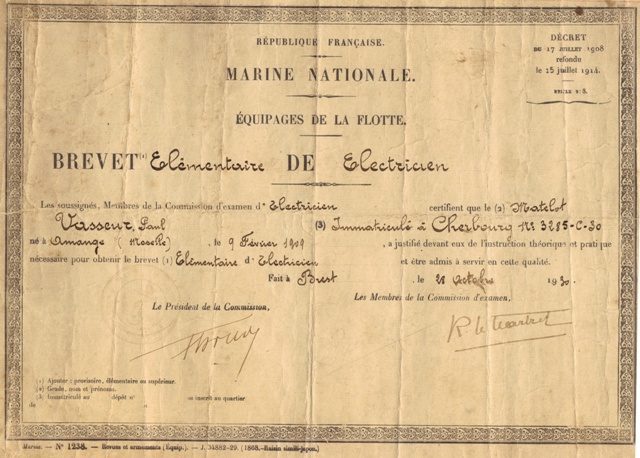

DIPLOMES - MEDAILLES PMM

|

|

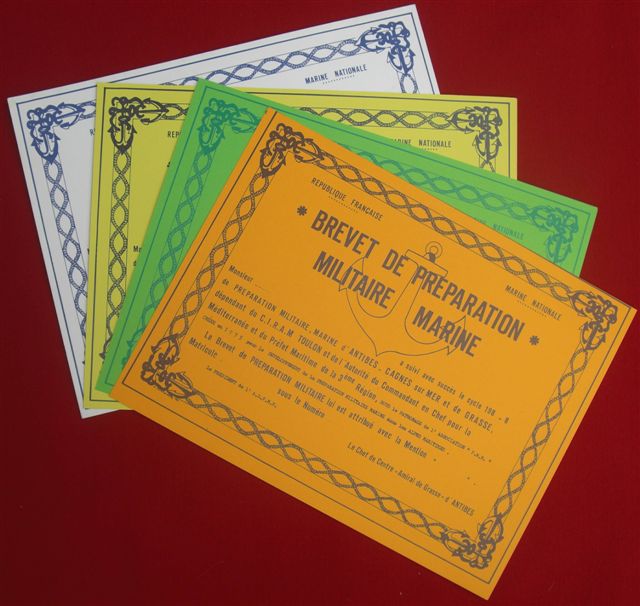

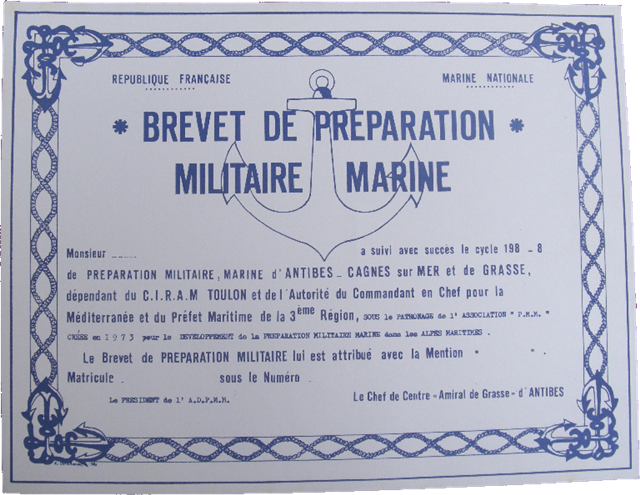

Modèles de diplômes qui étaient distribués au Centre de la Préparation Militaire Marine, Amiral de Grasse à Antibes. Ces diplômes sont des originaux |

|

|

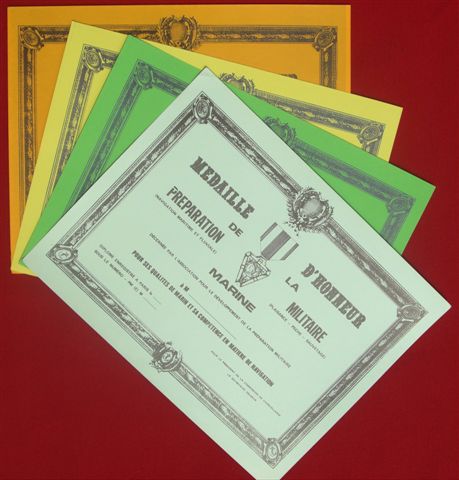

|

Médaille d'honneur de la Préparation Militaire Marine. Cette médaille était remise au centre de la Préparation Militaire Marine d'Antibes.

Pin's Préparation Militaire Marine |

|

|

Tape de bouche de la PMM d'Antibes : une belle plaque de plus de 1,5kg |

Plaque d'honneur de l'Association au Développement de la PMM, avec son écrin. |

Tape de bouche de l'AMMAC / PMM d'Antibes. Le lion et la croix de Malte, représentes les armoiries du Comte Amiral de Grasse. |

DIFFERENTS TYPES DE MEDAILLES DU BREVET DE LA PREPARATION MILITAIRE MARINE

|

DRAGO |

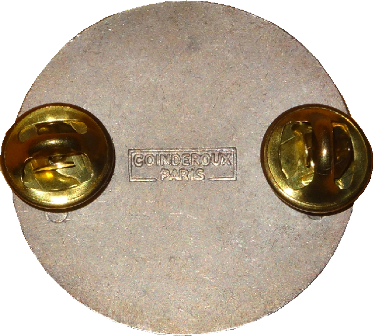

COINDEROUX PARIS |

BERAUDY 63 AMBERT |

|

DELSART |

|

BERAUDY ET VAURE |

QUELQUES MANUELS DE FORMATION

|

|

|

|

|

|

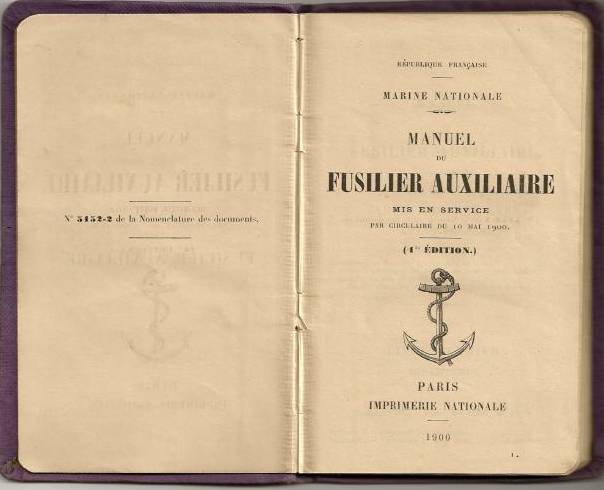

Manuel du FUSILIER AUXILIAIRE de 1900 |

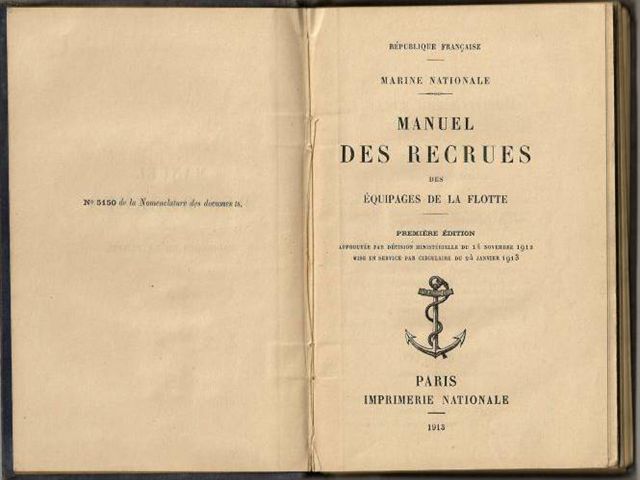

Manuel des RECRUES de 1913, ce manuel porte le matricule 37347 - 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Manuel du MARIN FUSILIER DE 1907

|

|

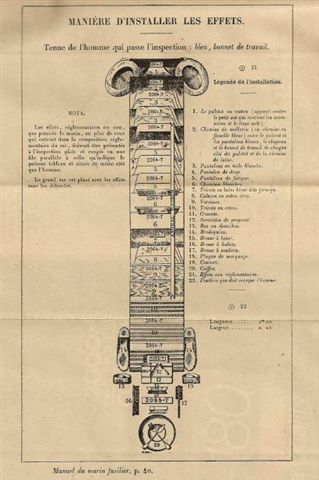

Schéma sur la façon de présenter les effets militaires à l'occasion d'une inspection. Dans ce manuel de 482 pages, il est intéressant de constater que le sport avait déjà une place importante, plus de 172 pages sont consacrés à la préparation physique des Marins Fusiliers. Chaque épreuve sportive est notée, voici le barème de notation pour obtenir une moyenne de 5 points à chaque épreuve :

La valeur de l'aptitude physique générale est donnée par le nombre total de points obtenus dans chacune des 12 épreuves ci-dessous. L'aptitude physique générale est dite : INSUFFISANTE : Lorsque le nombre total des points n'est pas au moins égale à ZERO. SUFFISANTE : Lorsque le nombre total des points est au moins égal à ZERO. SUPERIEURE : Lorsque le nombre total des points est au moins égale à 36. EXCEPTIONNELLE : Lorsque le nombre total des points est au moins égale à 60. |

|

|

|

|

Manuel du Marin de 1921, par le Capitaine de Frégate R.de Parfouru-Librairie Maritime et Coloniale Augustin CHALLAMEL-1921- Ce manuel de 658 pages est illustré de 271 figures et de planches en hors-texte dont certaines en couleurs... Bref un manuel complet.

|

|

Il semblerait que ce manuel ait appartenu à Maurice TIJAN |

|

|

| Manuel des RECRUES de 1935 |

|

|

|

|

|

|

| Manuel des RECRUES de 1939

|

Manuel des RECRUES de 1945.

|

|

|

|

|

Guide de l'instructeur de 1947 |

| Manuel des RECRUES de 1947, ce manuel a le nom et le matricule

|

|

En première page de ces 2 manuels, figure l'Empire Colonial Français

|

manuel des recrues - année 1952

|

Tiens, depuis le code international à changé...

|

... un aspirant était un officier marinier et non un officier subalterne comme aujourd'hui. |

|

Manuel du FUSILIER, à l'usage des gradés fusiliers 1931

|

Manuel du Marin 1963

|

Manuel du marin 1972

|

|

|

|

|

|

Manuel du "parfait" instructeur PMM > années 1972 & 1975 |

Manuel du Marin de 1981 |

|

Le TTA 104, bien utile pour un instructeur digne de ce nom. |

A partir du grade de Maître, ce manuel est utile pour préparer les cérémonies. |

A Lorient, les Fusiliers Marins se procurent ce manuel très utile. |

|

Guide d'engagement, année 1961 |

Dans ce document, on y apprend qu'il y a un bureau d'engagement à Bizerte, Alger, Casablanca et Oran. * L'école de spécialité Fusilier Marin se situe au centre Siroco (prés d'Alger). ** Un second maître peut être pilote dans l'aéronautique navale. *** L'école des mousses et des apprentis mécaniciens sont réservées aux jeunes gens de 15 ans et demi à 17 ans qui ont poursuivi leurs études jusqu'à la fin de la quatrième des cours complémentaires. **** Le commis aux vivres quitte le navire au début de chaque matinée, affairé, envié de tous, pour aller au marché. A son retour, il trône sur une camionnette débordant de légumes, de viande et de fruits, de pain et de fûts de vin, dont la seule vue auguise l'appétit de ses camarades... |

|

|

| Ma première bible, manuel du chef de section récupéré à Hourtin : |

On y apprend ce qu'il faut ... Aux FORTS, qui peuvent avoir tendance à se surestimer, à mépriser, à "rouler des épaules", confiez prudemment des responsabilités. Aux FAIBLES DE BONNE VOLONTE qui ont du mérite, ils forment en général le gros d'une section, intéressez-vous plus spécialement à eux. Encouragez-les. Aidez-les. Aux INTELLIGENTS PARESSEUX, ils sont à secouer, n'y manquez pas. Forcez-les à travailler. Soyez exigeants. Aux CANCRES qui sont des "flasques", des mous. Faites tout votre possible pour les intéresser.

et aussi : ETRE RESPECTABLE POUR ETRE RESPECTE. ETRE INCRITIQUABLE POUR POUVOIR CRITIQUER... Mon Dieu, il y a beaucoup de travail à faire encore !!!

Et cela est pareil pour l'encadrement... |

| Bâtiments, spécialités et tenues dans la Marine Nationale. Année 1969 |

Bâtiments, spécialités et tenues dans la Marine Nationale. Année 1979 |

|

Guide Préparation Militaire Marine Année 1975 |

|

Guide du marin. Année 2001 |

Guide complémentaire sur le secourisme. Année 2001

|

Guide complémentaire sur la sécurité Année 2001 |

|

Les bâtiments et aéronefs en service dans la Marine Nationale |

Les bâtiments et aéronefs en service dans la Marine Nationale |

|

|

|

Guide du marin. Année 2004 |

Guide du marin. Année 2008 |

Guide du marin. Année 2009 |

Nouveaux guides du marin, édités depuis 2008.

Désormais ces guides sont plus complets et compacts.

Ils réunissent les connaissances de base nécessaires à une intégration sereine et efficace dans les équipages des unités de la Marine Nationale.

|

Guide du marin. Année 2013 |

Guide du marin. Année 2018 |

Guide du marin. Année 2023 |

|

|

|

![]()

|

|

Différents modèles de couteaux de survie en service dans la Marine Nationale |

Couteau de survie disposé dans les embarcations de survie. Le tranchant est à l'intérieur de la lame de façon de ne pas provoquer par mégarde une coupure sur l'embarcation. |

|

|

|

Couteau de survie en service dans l'aéronavale. Ce modèle est fabriqué par Joseph Rodgers, implanté à Sheffield. Le premier magasin de cette marque a ouvert en 1860... la marque est déposée depuis ... 1682!!!

|

|

|

|

|

Autre modèle, utilisé dans l'aéronavale et l'armée de terre, c'est un couteau de survie utilisé par les parachutistes, référencé sur le n° 55917. Il est prévu sur les gilets de sauvetage et les embarcations pneumatiques, tant mono que multiplace. Il est constitué par une lame à un tranchant dotée à son extrémité d'une protubérance arrondie, tandis que la poignée est constituée par une seule plaquette de liège fixée par deux rivets tubulaires. En guise de gaine, un petit tube plastique est utilisé. |

|

|

|

Autre modèle de couteau de survie (parachutiste), nettement moins sophistiqué que les modèles ci-dessus. |

|

![]()

|

|

|

|

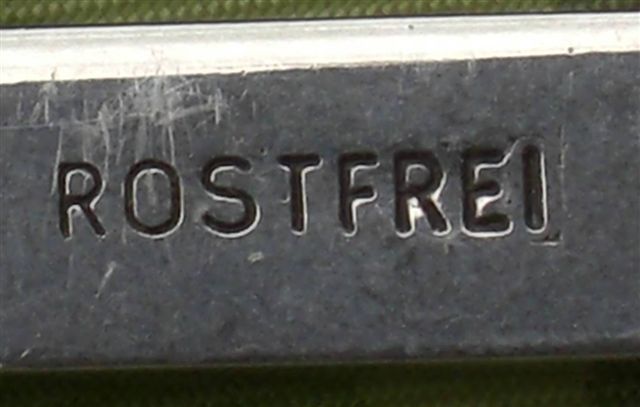

"Service" indispensable du Bosco : Couteau très utile pour tous les travaux de boscottage et épissoire plat avec le manche fendu pour desserrer les manilles. Le couteau et l'épissoire ont été fabriqués par la coutellerie ROSTFREI à Solingen, capitale de la coutellerie allemande.

|

|

|

|

L'origine du couteau de bosco est incertaine, mais le commissaire en chef du service des approvisionnements du port de Brest, précise que ce couteau a bien existé sur les bâtiments armés par la Marine américaine et prêtés à la Marine française dans le cadre du Plan Marshall.

Le boscottage ou matelotage est l'art de travailler les différents cordages. Sur les anciens voiliers, les cordages représentaient des éléments vitaux pour la réussite des voyages, la survie de l'équipage, du navire et de sa cargaison.

Les matelots qui n'étaient pas de quart, en profitaient pour se reposer et se restaurer. Ils passaient leurs moments de liberté dans leurs banettes ou sur le pont du navire. Ils jouaient avec les chutes des cordages usés par le travail dans les poulies, le ragage donnée par le roulis du navire. Ils apprenaient ainsi à confectionner des bagues, des tapis, des poupées, des protections pour les espars et diverses décorations et autres jeux en cordage.

lorsqu'un cordage était dangereusement usé ou cassait suite à un accident, les matelots devaient le déplacer, le réparer ou le remplacer très rapidement. C'était souvent une question de survie.

Autrefois, les bouts étaient fait de chanvre ou d'autres fibres naturelles, de nos jours, ils sont en fibres synthétiques (vectran, nylon...). Un bout tressé est tressé autour d'une mèche ou âme afin d'éviter la déformation de celui-ci. Un bout toroné est composé de trois ou quatre torons qui sont eux mêmes composés de plusieurs fils de caret (2 forment les lusins et 3 forment les merlins) obtenus en réunissant des brins ou fibres par filage. L'action de réunir les torons entre eux est appelée commettage. Les aussières sont formées de quatre torons leur assurant ainsi une grande résistance à la traction. Les grelins sont eux composés de trois ou même quatre aussières.